Ce que vous retrouverez sur cette page :

Qu’est-ce que la périménopause ?

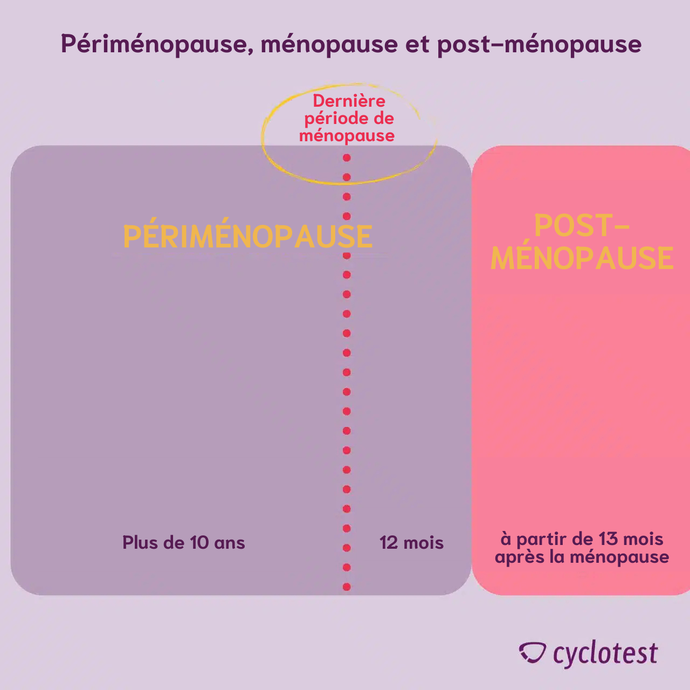

La périménopause est une phase de transition naturelle. Elle comprend les années précédant les dernières règles (= ménopause) et les 12 mois qui suivent. Ce n’est pas une maladie ou un diagnostic au sens traditionnel du terme, mais une phase naturelle de la vie.

| Vos questions | Nos réponses |

| Qu’est-ce que la périménopause ? | C’est la période de transition naturelle autour de la ménopause. Elle comprend les années précédant les dernières règles ainsi que les 12 mois qui suivent |

| Quand commence-t-elle ?

|

Elle commence en moyenne à 47,5 ans. Cependant, les symptômes peuvent déjà apparaître chez les femmes dans la trentaine. |

| Combien de temps dure-t-elle ? | La durée varie d’une personne à l’autre, mais elle est généralement comprise entre 5 et 10 ans. Dans certains cas, elle peut durer plus d’une décennie. |

| Quelles sont les causes de cette phase ? | Elle est due à la diminution naturelle du nombre d’ovocytes et à la modification de la réponse de l’organisme au contrôle hormonal. |

| En quoi diffère-t-elle de la ménopause ? | La ménopause est le moment défini rétrospectivement comme étant celui des dernières règles. Elle désigne la phase de transition qui précède la ménopause ainsi que l’année qui suit. |

Elle se divise grossièrement en deux phases, qui dépendent principalement du cycle menstruel :

- Périménopause précoce : caractérisée par des perturbations minimes du cycle, les femmes ayant au moins un cycle au cours des trois derniers mois. Un signe évident est ici un écart d’au moins sept jours dans la durée des cycles consécutifs.

- Périménopause tardive : cette phase se caractérise par des irrégularités menstruelles plus importantes, notamment des périodes sans saignement (aménorrhée) pouvant aller de 60 jours à un an.

- Ménopause : dernière menstruation de la vie, rétrospectivement

- Postménopause : période à partir d’un an après la dernière menstruation

Relation temporelle entre la périménopause, la ménopause et la postménopause.

Quels sont les premiers signes de la periménopause ?

Les premiers signes de la périménopause peuvent être subtils et se développer progressivement. Pour de nombreuses femmes, le premier signe le plus évident est l’absence de règles. Outre les irrégularités du cycle, les premiers symptômes peuvent déjà apparaître. Bien que le cycle puisse paraître globalement normal, des changements hormonaux peuvent déjà se produire en arrière-plan, annonçant le début de la périménopause.

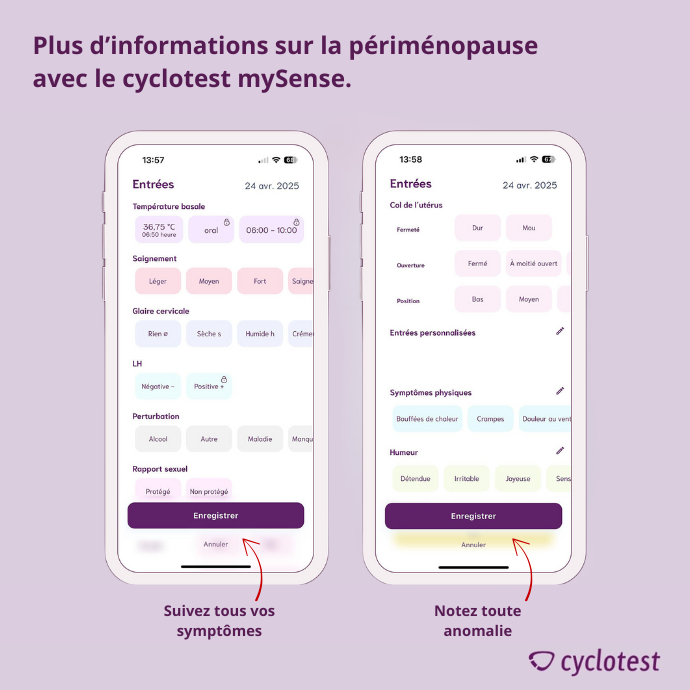

Durant cette phase, il est particulièrement important d’être à l’écoute de votre corps et de prendre conscience de ses changements. Documenter systématiquement tous les symptômes ou changements que vous remarquez peut vous aider à y voir plus clair , ce qui est important pour vous, mais aussi pour votre consultation chez votre gynécologue. L’application cyclotest mySense vous permet d’enregistrer et de suivre individuellement tous vos symptômes. Elle se concentre également sur votre cycle : durée, ovulation, règles, fertilité, tout en un coup d’œil.

Changements hormonaux pendant la périménopause

C’est une période marquée par d’importantes fluctuations hormonales causées par la diminution de la réserve ovarienne et par la communication entre le cerveau et les ovaires : le cerveau envoie alors de la LH (hormone lutéinisante) et de la FSH (hormone folliculo-stimulante) pour stimuler la production d’hormones par les ovaires. Lorsque les ovaires fonctionnent correctement, ils réagissent à ces hormones et permettent la maturation des follicules, qui stimulent finalement la synthèse hormonale des œstrogènes et de la progestérone.

- Hormone anti-Müller (AMH) : cette hormone commence à diminuer avant même que des changements visibles n’apparaissent dans le cycle menstruel. Les taux d’AMH atteignent leur pic vers l’âge de 25 ans, puis diminuent continuellement. Un faible taux d’AMH est un indicateur utile de la réserve ovarienne restante et peut permettre de prédire le temps restant avant les dernières règles.

- Inhibine B : la production d’inhibine B, une autre hormone produite par les ovaires, diminue également. Cette baisse contribue à l’augmentation de l’hormone folliculo-stimulante (FSH).

- Hormone folliculo-stimulante (FSH) : en réponse à la baisse des taux d’inhibine B et au déclin de la fonction ovarienne, l’hypophyse commence à produire davantage de FSH afin de stimuler la production d’ovocytes par les ovaires. À la fin de la transition, le taux de FSH reste alors élevé de manière permanente.

- Taux d’œstrogènes : malgré les efforts des ovaires pour maintenir la production d’ovules, une augmentation de la production d’œstrogènes peut survenir au début de la transition, ce qui peut entraîner des taux d’œstrogènes identiques, voire supérieurs, à ceux observés à l’âge moyen de la reproduction. Cependant, à un stade plus avancé de la transition, les taux d’œstrogènes commencent à fluctuer davantage et ont tendance à être plus faibles.

- Progestérone : après l’ovulation, la production de progestérone par le corps jaune (corpus luteum) est souvent réduite.

- Cycles anovulatoires : à mesure que la périménopause progresse, les cycles sans ovulation (cycles anovulatoires) deviennent plus fréquents.

Quels sont les symptômes indiquant la periménopause ?

Elle s’accompagne d’une multitude de symptômes physiques et psychiques qui peuvent considérablement perturber la vie quotidienne.

Quels sont les symptômes les plus fréquents ?

- Bouffées de chaleur et sueurs nocturnes : de nombreuses femmes ressentent des bouffées de chaleur soudaines avant et après leurs dernières règles. Celles-ci peuvent survenir plusieurs fois par jour et s’accompagnent souvent d’une forte transpiration, en particulier la nuit. La peau devient chaude, voire rouge, et une forte sensation de chaleur peut envahir tout le corps. Ces symptômes peuvent durer en moyenne quatre à cinq ans, voire jusqu’à dix ans chez certaines femmes. Ils ne sont pas dangereux, mais peuvent fortement perturber la vie quotidienne et le sommeil. Dans certains cas, des bouffées de chaleur fréquentes et intenses peuvent être associées à un risque accru de problèmes cardiaques.

- Troubles au niveau des parties intimes : la baisse du taux d’hormones peut également modifier les parties intimes. De nombreuses femmes remarquent alors une sécheresse ou une irritation des muqueuses vaginales. Cela peut entraîner des démangeaisons ou des brûlures, en particulier lors des rapports sexuels ou de la miction. Certaines femmes ressentent également une sensation de pression ou un léger affaissement de l’utérus. Il peut arriver que l’on doive aller plus souvent aux toilettes ou que l’on ne puisse plus bien retenir son urine. Tous ces changements peuvent être gênants et augmenter le risque d’infections dans cette zone.

- Troubles du sommeil : les problèmes de sommeil, y compris l’insomnie, sont très fréquents. Bien qu’ils soient souvent associés aux bouffées de chaleur nocturnes, les troubles du sommeil peuvent également survenir indépendamment de celles-ci et s’aggraver à la fin de la transition.

- Changements d’humeur et psychologiques : une vulnérabilité accrue à la dépression et à l’anxiété est courante. Les femmes dans cette phase ont un risque 2 à 4 fois plus élevé de souffrir d’un épisode dépressif. Les symptômes dépressifs atteignent leur pic à la fin de la phase. Même si les symptômes cognitifs et liés à l’humeur sont fréquemment rapportés, ils n’ont pas été associés de manière significative à un diagnostic médical confirmé de périménopause dans une étude.

- Troubles cognitifs : les problèmes fréquemment cités sont la confusion, le « brouillard cérébral » (brain fog) ou une baisse de la concentration. Les fonctions cognitives peuvent diminuer pendant la transition, mais semblent revenir à la normale à la fin de celle-ci.

- Changements de la libido : une baisse du désir sexuel est très fréquente et peut toucher jusqu’à 10 % des femmes. La carence en œstrogènes et la baisse du taux de testostérone y contribuent probablement.

- Santé osseuse : l’œstrogène est important pour la santé osseuse. La carence en œstrogène pendant la ménopause entraîne une augmentation du taux de résorption osseuse. Une perte osseuse importante, pouvant atteindre 5 % par an, commence environ un an avant la ménopause et se poursuit jusqu’à trois ans après.

- Autres symptômes : une étude a également identifié les palpitations cardiaques et les mictions fréquentes peuvent être des symptômes associés à un diagnostic.

Suivez les symptômes de la périménopause avec cyclotest mySense et notez toute anomalie

Le SPM comme symptôme possible de la periménopause

S’agit-il de symptômes typiques du SPM ou est-ce déjà la périménopause qui se profile ? Les symptômes peuvent être similaires, et c’est précisément ce qui les rend souvent difficiles à distinguer.

L’apparition du SPM pour la première fois ou l’intensification des symptômes du SPM peuvent également être des symptômes.

Il est important de noter que le SPM est considéré comme un facteur de risque de dépression pendant cette phase. Cela suggère que les femmes ayant des antécédents de SPM pourraient être plus sensibles à certains changements d’humeur. En cas de doute, il est conseillé de consulter un médecin afin d’identifier correctement les symptômes.

Il est judicieux de suivre de près la nature et l’intensité des symptômes afin de pouvoir identifier les moindres changements.

Comment diagnostique-t-on la periménopause ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, c’est une phase naturelle de la vie et non un « diagnostic » au sens médical du terme. Néanmoins, de nombreuses femmes consultent un médecin pour soulager leurs symptômes.

Pertinence des résultats de laboratoire

Les taux hormonaux pouvant varier considérablement, un seul résultat de laboratoire n’est souvent pas suffisamment explicite.

- Le taux de FSH (hormone folliculo-stimulante) augmente généralement, mais peut varier considérablement d’un cycle à l’autre.

- Le taux d’œstrogènes est également soumis à des fluctuations naturelles importantes, c’est pourquoi une seule mesure n’est que partiellement significative.

- L’hormone anti-Müller (AMH) peut donner des indications sur la réserve ovarienne restante, mais elle n’est pas utilisée de manière standard pour diagnostiquer celle-ci.

Diagnostic différentiel

Il est important d’exclure d’autres causes possibles de troubles du cycle menstruel et de symptômes similaires. Tous les symptômes indiquant une périménopause ne sont pas nécessairement liés à celle-ci. Par exemple, des troubles thyroïdiennes peuvent provoquer des symptômes similaires tels que bouffées de chaleur, sautes d’humeur ou saignements irréguliers. Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) peut également entraîner un cycle irrégulier et doit donc faire l’objet d’un examen médical afin d’être distingué.

Symptômes les plus fréquents pour le diagnostic

Une étude a identifié les symptômes spécifiques les plus fortement associés à un diagnostic médical confirmé :

- Absence de règles pendant au moins 12 mois ou 60 jours

- Bouffées de chaleur

- Sécheresse vaginale

- Douleurs lors de la première pénétration pendant les rapports sexuels

- Irrégularités récentes dans la durée du cycle menstruel

- Palpitations cardiaques

- Mictions fréquentes

Il est intéressant de noter que les symptômes cognitifs et liés à l’humeur n’étaient pas significativement associés au diagnostic de périménopause dans cette analyse. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les patientes n’associent pas nécessairement ces symptômes à la périménopause, ou que les médecins accordent moins d’importance à ces troubles. Néanmoins, les médecins doivent prendre ces changements au sérieux et en tenir compte.

Qu’est-ce qui aide à soulager les symptômes de la périménopause ?

Il existe différentes approches pour traiter les troubles, allant des traitements hormonaux aux méthodes non pharmacologiques. Les médecins doivent détecter les signes précoces et proposer des options thérapeutiques afin de soulager les symptômes.

Traitement hormonal substitutif (THS)

Le traitement hormonal substitutif, en particulier à base d’œstrogènes, est considéré comme le traitement le plus efficace contre les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes ou les troubles intimes. Il peut également être bénéfique en cas de troubles du sommeil et de l’humeur.

| Vos questions

|

Nos réponses

|

| Qu’est-ce qu’un traitement hormonal substitutif ?

|

Le traitement hormonal remplace les hormones manquantes, généralement l’œstrogène et, si nécessaire, le progestatif, afin de soulager les symptômes. |

| Quand un traitement hormonal substitutif est-il recommandé ?

|

En cas de bouffées de chaleur importantes, de sueurs nocturnes, de troubles du sommeil ou de sécheresse vaginale, s’il n’y a pas de contre-indications graves. |

| À qui le traitement hormonal substitutif convient-il ?

|

Aux femmes de moins de 60 ans ou jusqu’à 10 ans après leurs dernières règles, après une information détaillée et une évaluation individuelle des avantages et des risques. |

| Quelles sont les formes disponibles ?

|

Comprimés, patchs, gel ou spray pour tout le corps. Pour les troubles locaux (par exemple, sécheresse), il existe également des crèmes ou des ovules vaginaux. |

| Y a-t-il des risques ?

|

Un risque légèrement accru de caillots sanguins, d’accident vasculaire cérébral ou de cancer du sein, en fonction de l’âge, des antécédents médicaux et du type de traitement. |

| Combien de temps peut-on suivre un traitement hormonal substitutif ?

|

Aussi longtemps que nécessaire, si possible à la dose efficace la plus faible. Le traitement doit être régulièrement discuté avec le médecin. |

| Toutes les femmes doivent-elles prendre des hormones ? | Non. Le traitement hormonal est facultatif et doit être décidé au cas par cas, en fonction des symptômes, de l’état de santé et du mode de vie.

|

Changements de mode de vie

De simples changements dans la vie quotidienne peuvent déjà apporter des améliorations notables :

- Alimentation : une alimentation équilibrée, riche en légumes, en graisses saines (par exemple en acides gras oméga-3) et suffisamment en calcium et en vitamine D, renforce non seulement le métabolisme osseux, mais a également un effet stabilisateur sur l’équilibre hormonal.

- Activité physique : une activité physique régulière, en particulier l’entraînement d’endurance et de musculation, peut atténuer les bouffées de chaleur, améliorer le sommeil et avoir une influence positive sur les humeurs dépressives.

- Hygiène du sommeil : des heures de coucher régulières, un environnement propice au sommeil et des techniques de relaxation (par exemple, exercices de respiration, yoga, relaxation musculaire progressive) contribuent à soulager les troubles du sommeil.

Conseils pour la vie quotidienne pendant la périménopause

Même si cela peut être une période difficile, il existe de nombreuses stratégies et adaptations quotidiennes qui peuvent aider à soulager les symptômes et à améliorer la qualité de vie.

- Changements généraux du mode de vie : de petits ajustements dans votre mode de vie peuvent réduire les effets des symptômes.

- Gestion du poids : une perte de poids modérée peut, par exemple, aider à soulager les bouffées de chaleur.

Comment gérer les bouffées de chaleur :

- Réduisez votre stress : le stress peut déclencher ou aggraver les bouffées de chaleur.

- Environnement frais : dormez à côté d’un ventilateur.

- Vêtements : portez plusieurs couches de vêtements que vous pouvez facilement enlever et remettre si nécessaire.

- Boissons : consommez des boissons froides.

- Aliments et boissons à éviter : essayez d’éviter les déclencheurs potentiels tels que la caféine, les aliments épicés et l’alcool.

Comment traiter la sécheresse vaginale :

- Lubrifiants vaginaux : ils sont disponibles sans ordonnance et peuvent être utilisés avant les rapports sexuels.

- Crèmes hydratantes vaginales : elles peuvent être appliquées jusqu’à trois fois par jour à l’aide d’un applicateur et aident à soulager les douleurs pendant les rapports sexuels.

Amélioration du sommeil et de l’humeur :

- Thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie : il s’agit d’un traitement de première intention pour l’insomnie chez les personnes d’âge moyen.

- Activité physique régulière : peut améliorer le sommeil et l’humeur.

- Gestion du stress : les techniques de réduction du stress sont généralement bénéfiques.

Il est important de comprendre que les thérapies non pharmacologiques sont généralement moins bien étudiées et peuvent ne pas avoir la même efficacité que les thérapies médicamenteuses. Néanmoins, elles peuvent constituer un complément précieux, en particulier pour les femmes qui souhaitent ou doivent éviter les thérapies hormonales.

La periménopause et santé mentale

C’est une période de vulnérabilité accrue aux changements de santé mentale, en particulier à la dépression et à l’anxiété

-

Risque : les femmes en périménopause ont un risque 2 à 4 fois plus élevé de souffrir d’un épisode de trouble dépressif majeur.

Évolution dans le temps : les symptômes dépressifs atteignent leur pic à la fin de celle-ci. Même les femmes sans antécédents de dépression ont un risque de 16 % de développer une dépression et/ou de l’anxiété.

Périménopause – Influence sur la fertilité et la contraception

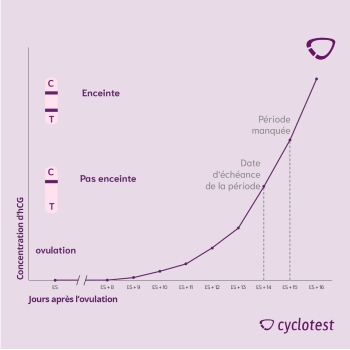

C’est la période de transition pendant laquelle la fertilité d’une femme diminue progressivement, mais ne cesse pas brusquement.

- Baisse de la fertilité : la cause fondamentale est la diminution de la réserve ovarienne dans les ovaires.

- Fertilité préservée au début de la transition : malgré la diminution du nombre d’ovocytes, les mécanismes hormonaux compensatoires sont largement efficaces au début pour maintenir la cyclicité et la fertilité, même si certaines irrégularités apparaissent.

- Fenêtre de fertilité au début de la transition : même au début, lorsque les cycles anovulatoires (sans ovulation) deviennent plus fréquents et que les taux d’œstrogènes fluctuent davantage, des cycles ovulatoires de durée normale peuvent encore survenir occasionnellement. Cela signifie que des « fenêtres de fertilité » peuvent encore exister jusqu’à la dernière période menstruelle (FMP). Une grossesse spontanée est donc possible jusqu’à la confirmation de la ménopause (12 mois après les dernières règles).

Étant donné qu’une seule ovulation suffit pour qu’une grossesse survienne, les recommandations suivantes s’appliquent à la contraception après la ménopause, conformément à la directive S3 sur la périménopause et la postménopause :

- Chez les femmes de moins de 50 ans : poursuivre la contraception pendant 2 ans après les dernières règles (ménopause).

- Pour les femmes âgées de 50 ans et plus : poursuivre la contraception pendant 1 an après la dernière menstruation.

Sources :

- 1 Guthrie, JR, Dennerstein, L., Taffe, JR et Donnelly, V. Consultation médicale pour les problèmes liés à la ménopause. Climacteric 6, 112–117 (2003)

- 2 Santoro, N., Roeca, C., Peters, B.A., et Neal-Perry, G. (2021). La transition vers la ménopause : signes, symptômes et options de prise en charge. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 106(1), 1-15

- 3 Cunningham, AC, Hewings-Martin, Y., Wickham, AP, Prentice, C., Payne, JL, & Zhuunova, L. (2025). Symptômes de la périménopause, gravité et recours aux soins chez les femmes aux États-Unis. Portfolio Nature.

- 4 Soares CN. Dépression chez les femmes périménopausées et postménopausées : prévalence, physiopathologie et prise en charge pharmacologique. Vieillissement médicamenteux. 2013 ; 30(9) : 677-685.

- 5 Société allemande de gynécologie et d'obstétrique (DGGG), Société autrichienne de gynécologie et d'obstétrique (OEGGG), Société suisse de gynécologie et d'obstétrique (SGGG). Recommandation S3 : Périménopause et postménopause – Diagnostics et interventions. Numéro de registre AWMF 015/062. 1re édition, janvier 2021. Disponible à l'adresse : https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/015-062 [Consulté le 3 juillet 2025].

Il n'y a pas de commentaires